執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)

近年、サステナブルファッションへの関心が高まる中、先進国で不要となった衣類がどこへ向かうのか、その最終地点の一つがアフリカ大陸です。豊かな国のファッション消費が、遠いアフリカの地でどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

本稿では、ケニアとガーナで実施した現地調査に基づき、古着市場が織りなす「雇用の創出」という光の側面と、「環境負荷」という影の側面を多角的に分析します。データと現地の声を通じて、アフリカ古着市場の複雑な実態を解き明かし、グローバルな衣類循環(サーキュラーエコノミー)の課題と、持続可能な未来に向けた可能性を考察します。

目次

はじめに:なぜ今、アフリカの古着市場に注目すべきなのか

グローバル・ファッションが直面する「大量廃棄」という現実

世界の衣料品生産量は2000年から2014年の間に倍増し、消費者が購入する衣料品の数は15年前に比べて60%増加しました。 この背景には、最新の流行を安価かつ短いサイクルで提供する「ファストファッション」の台頭があります。 しかし、この大量生産・大量消費モデルは、深刻な大量廃棄問題を引き起こしています。

エレン・マッカーサー財団の報告によれば、毎秒トラック1台分の衣類が焼却または埋め立て処分されており、その経済的損失は毎年5,000億米ドル以上にのぼると試算されています。 ファッション産業は、世界の温室効果ガス排出量の最大8〜10%を占め、国際航空業界と海運業界を合わせた排出量を上回るなど、環境への影響は甚大です。

「寄付」の裏側にある不都合な真実

先進国で善意から行われる「寄付」やリサイクル活動ですが、その多くは国内で消費されず、商業的なマテリアルフローに組み込まれ、最終的に海外へ輸出される「商品」となります。 アフリカは世界最大の中古衣料市場であり、世界の中古衣料輸入の30%以上を占めています。

例えば、ケニアは2021年に9億着以上の古着を輸入し、その最大の輸出国は中国でした。 ガーナの首都アクラにあるカンタマント市場には、毎週約1,500万点の古着が欧米やアジアから流入しています。 このように、先進国の消費者が手放した衣類は、複雑な国際貿易網を経て、アフリカ大陸に大量に流れ着いているのが現状です。

アフリカ古着市場の光と影:現地調査から見えた実態

【光】数万人の雇用を生む巨大リユース経済圏

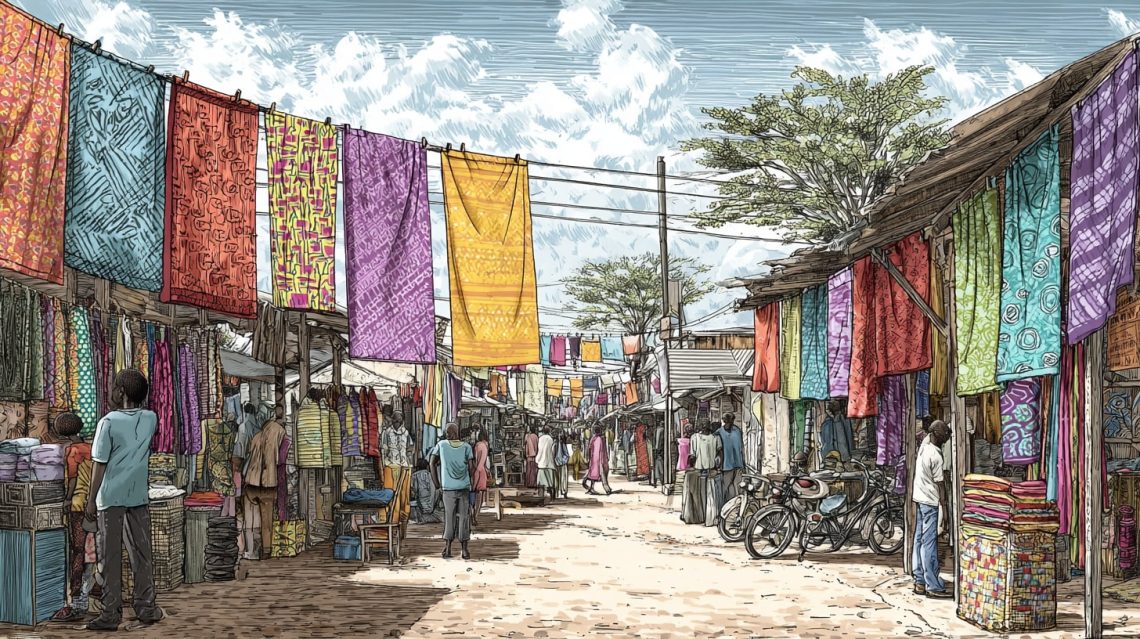

アフリカにおける古着市場は、多くの人々の生活を支える巨大な経済圏を形成しています。ケニアやガーナでは、古着ビジネスが一大産業となっており、数万人規模の雇用を創出しています。 例えば、ガーナのカンタマント市場では約3万人が、古着の輸入、輸送、選別、修繕、販売、そしてアップサイクルといった多様なプロセスに関わることで生計を立てています。

このサプライチェーンは、港に到着した圧縮梱包された古着(ベール)を卸売業者が買い付け、市場の小売業者に販売することから始まります。小売業者は、購入したベールの中から販売可能な衣類を選別し、時には修繕やリメイクを施して付加価値を高め、消費者に届けます。この一連の流れの中で、多くのステークホルダー(利害関係者)が関与し、現地経済の重要な一部を担っているのです。

【影】ファストファッションが招く「服の墓場」

一方で、古着市場は深刻な環境問題を引き起こしています。特に、品質が低く耐久性に欠けるファストファッション衣類の増加が、問題を悪化させています。 現地に到着した古着のうち、品質の低さや損傷、あるいは現地の気候に合わないといった理由で、再販不可能なものが大量に含まれているのです。

調査によれば、ガーナに輸入される古着の約40%が価値のない廃棄物と化していると推定されています。 これらの膨大な量の繊維廃棄物は、処理施設が不十分なため、非公式な埋立地に投棄されたり、野焼きされたりしています。 その結果、ケニアのダンドラゴミ集積地やガーナの海岸線には「服の墓場」とも呼べる光景が広がり、土壌や水質の汚染、有害化学物質による健康被害、マイクロプラスチックによる海洋汚染など、環境への負荷が極めて深刻な状況となっています。

ケーススタディ①:ケニア・ギコンバ市場のダイナミズム

東アフリカ最大級「ミトゥンバ」市場の構造

ナイロビに位置するギコンバ市場は、東アフリカ最大級の古着市場です。 現地では古着を「ミトゥンバ」と呼び、多くの人々にとって重要な衣類の供給源となっています。 この市場は、ケニア国内だけでなく、周辺国への中古衣料供給のハブとしても機能しており、その経済的影響は広範囲に及びます。

ギコンバ市場のサプライチェーンは、モンバサ港に到着した古着のベールがナイロビに運ばれ、市場内の卸売業者によって取引されるところから始まります。 市場は早朝から活気に満ち、多くの小売業者や個人が、より良い品質の衣類を求めて集まります。ここで取引された衣類は、ケニア全土の小規模な市場や露店へと流通していきます。

このようなダイナミックなサプライチェーンは、現地の経済を力強く支えています。日本国内で古着ビジネスを展開する際にも、安定した仕入れルートの確保は成功の鍵となります。特に、信頼できる古着の卸売り業者を見つけることは、事業の基盤を築く上で極めて重要です。

現地で生まれるクリエイティブな修繕・リメイク文化

ギコンバ市場の特筆すべき点は、単なる販売拠点にとどまらない創造的な活動が見られることです。市場内には、衣類の修繕を専門とする職人や、サイズ直し、デザインの変更といったリメイクを行う人々が数多く存在します。

彼らは、少しの傷やほつれがある衣類を丁寧に修繕し、再び商品としての価値を与えます。また、先進国のトレンドとは異なる現地の需要に合わせ、袖を詰めたり、装飾を加えたりすることで、新たな付加価値を創造しています。これは、モノを無駄にせず、大切に使い尽くすという現地の知恵が、ビジネスとして成立している好例と言えるでしょう。SHIFT80のようなブランドは、ギコンバ市場で仕入れた古着をアップサイクルし、新たなファッションアイテムとして日本で販売する取り組みも行っています。

ケーススタディ②:ガーナ・カンタマント市場の挑戦

世界最大級の古着市場が抱えるジレンマ

ガーナの首都アクラにあるカンタマント市場は、毎週1,500万点もの古着が流入する世界最大級の市場です。 現地では古着を「死んだ白人の服(Obroni Wawu)」と呼び、安価な衣料品へのアクセスを提供する一方で、現地の繊維産業の衰退を招くというジレンマを抱えています。 大量の安価な古着の流入は、国内のデザイナーや縫製業者が生産する新品の衣服との価格競争を困難にし、地場産業の発展を阻害する一因となっているとの指摘があります。

市場関係者へのインタビューからは、ビジネス機会への期待と、自国の文化や経済への長期的な影響に対する懸念という、複雑な心境がうかがえました。彼らは日々、大量の衣類を選別し、その中から利益を生み出そうと努力していますが、同時に、売れ残った衣類がもたらす廃棄物問題にも直面しています。

廃棄物から価値を創る「アップサイクル」の胎動

深刻化する廃棄物問題に対し、カンタマント市場では新たな価値創造の動きが生まれています。現地のデザイナーや起業家たちが、廃棄される運命にあった古着を資源と捉え、創造的なアイデアで新たな製品に生まれ変わらせる「アップサイクル」の取り組みです。

例えば、The OR Foundationのような非営利団体は、現地のデザイナーと協力し、廃棄繊維から新しいファッションアイテムを制作するプロジェクトを支援しています。 また、Trashy Bagsのように、プラスチックごみをアップサイクルしてバッグなどを製造するブランドも登場しています。 これらの活動は、廃棄物問題の解決策を提示するだけでなく、新たな雇用を創出し、持続可能なデザインの可能性を示す先進事例として、国際的な注目を集め始めています。

考察:持続可能なグローバル・リユースシステム構築への提言

課題の本質:リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへ

アフリカの古着問題は、単なる廃棄物処理の問題として捉えるべきではありません。これは、先進国の「作って、使って、捨てる」という一方通行の直線型経済(リニアエコノミー)が生み出した構造的な歪みが、最も脆弱な地域に表出している現象であると考えられます。ライフサイクルアセスメント(LCA)の視点から分析すると、現在のグローバルな衣類のマテリアルフローは、生産から廃棄に至るまでの各段階で、環境と社会に多大な負荷をかけていることが明らかです。

この課題を根本的に解決するためには、資源を循環させ、廃棄物をなくすことを目指す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行が不可欠です。

各ステークホルダーが果たすべき役割

持続可能なグローバル・リユースシステムを構築するためには、サプライチェーンに関わる全てのステークホルダーが責任を分かち合い、行動を変革することが求められます。

【各ステークホルダーへの提言】

| ステークホルダー | 提言される役割 |

|---|---|

| 消費者 | – 賢明な購入: 衝動買いを避け、長く着られる質の良い服を選ぶ。 – 責任ある手放し方: 寄付やリサイクルの際には、その後のプロセスを理解し、信頼できるルートを選択する。 |

| アパレル企業 | – 生産者責任の拡大(EPR): 製品の廃棄・リサイクル段階まで責任を負う仕組みを導入する。 – サステナブルな設計: 耐久性があり、リサイクルしやすい製品をデザインする。 – サプライチェーンの透明化: トレーサビリティを確保し、消費者に情報を提供する。 |

| 政策立案者 | – 国際的なルール形成: 古着の品質基準や廃棄物越境移動に関する規制を強化する。 – 国内産業の育成: アフリカ諸国における繊維産業やリサイクル産業への投資を促進する。 |

| 研究・教育機関 | – データに基づいた啓発: LCAなどの科学的知見に基づき、問題の構造を社会に広く伝える。 – イノベーションの促進: アップサイクル技術や新たなリサイクル手法の研究開発を支援する。 |

よくある質問(FAQ)

Q: 私が寄付した古着は、本当にアフリカの人の役に立っているのですか?

A: 善意の寄付も、その多くは商業ルートに乗り、現地で売買される「商品」となります。 一部は生活を支える安価な衣類として役立つ一方、大量流入が原因で現地の繊維産業を圧迫したり、最終的にゴミとなって環境を汚染したりするケースも少なくありません。

Q: 現地の人々は古着の流入をどう思っているのですか?

A: 一概には言えません。安価で質の良い服が手に入る機会として歓迎する声がある一方で、自国の文化や産業が脅かされることへの危機感、環境汚染に対する懸念の声も存在します。 古着ビジネスで生計を立てる人々にとっては、重要な収入源です。

Q: ファストファッションの服は、なぜ特に問題なのですか?

A: ファストファッションの服は、安価ですが耐久性が低く、デザインも流行に左右されやすいため、古着として再販されにくい傾向があります。 そのため、アフリカに輸出されてもすぐに廃棄物となり、環境負荷を増大させる大きな要因となっています。

Q: アフリカの古着問題を解決するために、私たちにできることは何ですか?

A: まずは衣服を大量生産・大量消費するライフスタイルを見直すことが重要です。 一つの服を長く大切に着ること、購入する際は本当に必要か考えること、そして手放す際は信頼できるリユース・リサイクルルートを選ぶことが求められます。

Q: 「アップサイクル」とは何ですか?リサイクルとどう違うのですか?

A: リサイクルが資源を再利用することを目指すのに対し、アップサイクルは元の製品よりも価値の高いものを生み出す創造的な再利用を指します。 アフリカでは、廃棄される古着を素材に、デザイナーが新たな服やアクセサリーを制作する動きが注目されています。

まとめ

本稿で報告した通り、アフリカの古着市場は、現地の経済を支える重要な役割を担う一方で、先進国の大量消費がもたらす深刻な環境・社会問題の縮図でもあります。しかし、その課題の中から、アップサイクルのような新たな価値創造の動きが生まれていることも事実です。

この問題を解決する鍵は、私たち一人ひとりがファッションとの向き合い方を見直し、企業や政府が連携して、国境を越えた真のサーキュラーエコノミーを構築することにあります。データと事実に基づき、地球規模での持続可能なファッションの未来を、皆さんと共に描いていくことが私の願いです。