執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)

近年、地球規模の環境課題として「海洋プラスチック汚染」への関心が急速に高まっています。その中でも特に深刻なのが、私たちの目には見えにくい5mm以下の微細なプラスチック粒子「マイクロプラスチック」の存在です。

この問題について語られる際、多くはペットボトルやレジ袋などの包装材が主な原因として想起されますが、実は私たちの最も身近な存在である「衣服」が、海洋マイクロプラスチックの主要な発生源の一つであるという事実は、まだ十分に認識されていないように思われます。

特にポリエステルやアクリルといった合成繊維でできた衣類は、洗濯のたびに無数の微細な繊維(マイクロファイバー)を排出し、その多くが下水処理施設を通過して河川や海洋へと流出しています。この見過ごされがちな汚染源に対し、ファッション業界、そして私たち消費者はどのように向き合うべきなのでしょうか。

本稿では、データと学術的知見に基づき、この問題の深刻さを解き明かすとともに、解決策の一つとして「リユース(再利用)」が持つ大きな可能性について、サーキュラーエコノミーの視点から論じたいと考えます。

目次

データで見るファッションと海洋マイクロプラスチック汚染の深刻な関係

まず、ファッション産業が海洋マイクロプラスチック汚染にどの程度関与しているのか、具体的なデータを用いて客観的に見ていきましょう。

海洋マイクロプラスチックの現状と生態系への影響

国連環境計画(UNEP)をはじめとする多くの国際機関が、海洋マイクロプラスチック汚染の深刻さについて警鐘を鳴らしています。研究によれば、世界の海底にはすでに1,400万トンを超えるマイクロプラスチックが蓄積していると推定されており、その量は年々増加の一途をたどっています。

これらのマイクロプラスチックは、海洋生物が餌と誤って摂取することで、消化器官の損傷や摂食障害を引き起こします。さらに、プラスチック粒子は製造過程で添加された化学物質や、海水中から吸着した有害物質を体内に運び込む「運び屋」としての役割も果たし、食物連鎖を通じて生態系全体、ひいては私たちの健康にも影響を及ぼす可能性が示唆されています。

ファッション業界が最大の発生源の一つであるという事実

では、これらの海洋マイクロプラスチックはどこから来るのでしょうか。驚くべきことに、海洋に存在するマイクロプラスチックのうち、実に最大35%が合成繊維の衣類に由来するという推計があります。これは、タイヤの摩耗粉(28%)や都市の粉塵(24%)を上回り、単一の発生源としては最大級の割合です。

この背景には、世界の繊維生産における合成繊維の台頭があります。現在、世界の繊維生産量の6割以上をポリエステルなどの合成繊維が占めており、その多くがファストファッション製品に使用されています。安価で機能的な合成繊維は現代のファッションに不可欠なものとなりましたが、その裏側で深刻な環境負荷を生み出しているのです。

合成繊維の洗濯が引き起こす「見えない脅威」

合成繊維衣料からのマイクロプラスチック排出の大部分は、家庭での「洗濯」という日常行為によって引き起こされます。ある研究では、ポリエステル製の衣類1枚を1回洗濯するだけで、1900本以上、多いものでは数万から数百万本のマイクロファイバーが抜け落ちると報告されています。

【図表1:洗濯によるマイクロファイバー排出のメカニズム】

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 1. 物理的摩擦 | 洗濯槽内での衣類同士の絡み合いや水流との摩擦により、繊維が摩耗・断裂する。 |

| 2. 化学的影響 | 洗剤や水温が繊維の劣化を促進し、繊維の脱落を助長する。 |

| 3. 排水 | 抜け落ちたマイクロファイバーが排水と共に下水処理施設へ流出する。 |

| 4. 環境流出 | マイクロファイバーは極めて微細なため、多くが下水処理施設を通過し、河川・海洋へ到達する。 |

特に、フリースや裏起毛素材のような繊維が毛羽立った製品は、脱落する繊維の量が多い傾向にあることが指摘されています。私たちが日々、無意識に行っている洗濯が、知らず知らずのうちに海洋環境を汚染しているという事実は、極めて重く受け止めるべき課題であると考えられます。

なぜ「リユース」がマイクロプラスチック問題の解決策となるのか?

この深刻な問題に対し、リユース(古着の再利用)はなぜ有効な解決策となり得るのでしょうか。ここでは、ライフサイクルアセスメント(LCA)の視点と、マテリアルフローの観点からその有効性を分析します。

ライフサイクルアセスメント(LCA)から見たリユースの優位性

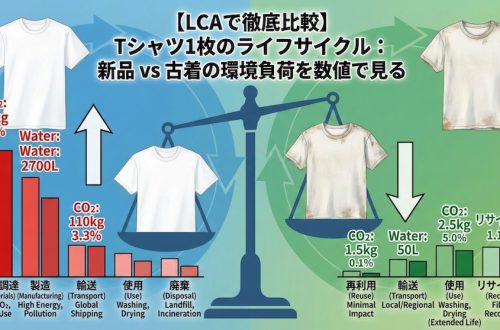

ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品の原料調達から製造、使用、廃棄に至るまでの全段階における環境負荷を定量的に評価する手法です。このLCAを用いて新品の衣類とリユース品を比較すると、リユースの環境面での優位性は明らかです。

欧州繊維リユース・リサイクル産業連盟(EuRIC)が発表した最新のLCA調査によると、衣類をリユースすることによる環境負荷は、新品を生産する場合と比較して70倍も低いことが確認されています。具体的には、中〜高品質の衣類が1枚リユースされるごとに、約3kgのCO2排出量が削減されると算出されています。

この環境負荷削減効果は、マイクロプラスチック問題にも直接的に関連します。リユースによって新品の衣類(特に合成繊維製品)の購入が1枚減ることは、その衣類が生産される過程で発生する環境負荷だけでなく、将来にわたってその衣類が生み出すであろうマイクロファイバーの排出ポテンシャルそのものを削減することを意味します。

新規生産の抑制によるマテリアルフローの最適化

サーキュラーエコノミーの観点から見ると、リユースは資源の循環ループを「減速」させる(Slowing resource loops)極めて重要な戦略です。つまり、製品寿命を最大限に延長することで、新規資源の投入と廃棄物の発生を抑制するアプローチです。

【図表2:リニアエコノミーとサーキュラーエコノミーにおける衣類の流れ】

- リニアエコノミー(直線型経済)

石油資源 → 合成繊維生産 → 縫製 → 消費 → 焼却・埋立- (マイクロプラスチックが継続的に環境へ流出)

- サーキュラーエコノミー(循環型経済)

石油資源 → 合成繊維生産 → 縫製 → 消費 → **リユース** → **リユース** → リサイクル → 再資源化- (新規生産が抑制され、マイクロプラスチックの総発生量が削減)

リユース市場が活性化し、消費者が新品の代わりに古着を選択するようになれば、アパレル企業は過剰な新規生産を見直さざるを得なくなります。これは、マイクロプラスチックの発生源となる合成繊維の絶対量を削減する上で、根本的な解決策となり得ます。

東京大学とメルカリの研究によれば、新品の代わりに1,000万点の古着が使用されると、CO2排出量を約9.6千トン削減できる可能性があると推定されており、リユースが持つインパクトの大きさが示唆されています。

消費者行動の変化がもたらすポジティブ・インパクト

近年、特に若い世代を中心に、サステナビリティを重視する消費行動が広がっています。2024年の調査では、消費者の半数以上がサステナブルな商品を一定の頻度で購入しているとのデータもあります。リユースファッションは、環境意識の高い消費者にとって、自身の価値観を表現するための具体的なアクションとなっています。

消費者がリユース品を積極的に選択することは、市場に対して強力なメッセージを送ることになります。それは、「私たちは、環境負荷の高い大量生産・大量消費モデルを支持しない」という意思表示です。このような消費者行動の変化が、企業側のビジネスモデル変革を促し、業界全体をよりサステナブルな方向へと導く原動力となるのです。

海洋汚染防止に挑む国内外の先進事例

マイクロプラスチック問題の解決に向けて、すでに多くの企業や団体が先進的な取り組みを開始しています。ここでは、国内外の注目すべき事例をいくつかご紹介します。

【海外事例】Patagonia:製品寿命の最大化と修理文化の醸成

アウトドアウェアブランドのPatagoniaは、早くから製品の長寿命化に取り組んできた企業の代表格です。同社が展開する「Worn Wear」プログラムは、製品の修理、再利用、リサイクルを促進する総合的なプラットフォームです。

- 修理サービスの提供: 専門のスタッフによる修理サービスを提供し、消費者が一つの製品を長く使い続けることを奨励しています。

- リユース品の販売: 消費者から買い取った中古品を整備し、「Worn Wear」サイトで再販売しています。

- 情報発信: 修理方法のガイドをオンラインで公開するなど、消費者自身が製品をメンテナンスできる文化の醸成に努めています。

Patagoniaの取り組みは、単にリユース品を販売するだけでなく、「修理して使い続ける」という価値観そのものを消費者に提案している点で非常に示唆に富んでいます。製品のライフサイクル全体に責任を持つという企業の姿勢は、マイクロプラスチック問題への間接的かつ本質的な貢献と言えるでしょう。

【海外事例】洗濯時のマイクロファイバー流出を防ぐイノベーション

製品ライフサイクルの川下、つまり消費者が使用する段階での対策も進んでいます。洗濯時に発生するマイクロファイバーの流出を物理的に抑制する製品が開発・販売されています。

- Guppyfriend Washing Bag: ドイツで開発された特殊な洗濯ネット。非常に細かい網目でマイクロファイバーを濾し取り、環境への流出を防ぎます。

- Cora Ball: サンゴの構造にヒントを得て作られた洗濯ボール。洗濯機に入れるだけで、マイクロファイバーを絡め取ります。

これらの製品は、消費者が今日からでも実践できる具体的な対策として注目されています。また、フランスなど一部の国では、2025年から全ての新しい洗濯機にマイクロファイバーフィルターの搭載を義務付ける法規制が導入されるなど、政策レベルでの動きも加速しています。

【国内事例】大手アパレル企業による素材開発とリサイクル技術

日本国内でも、サーキュラーエコノミーの実現に向けた動きが活発化しています。

- ユニクロ(ファーストリテイリング): 全店舗で自社製品を回収し、リユース・リサイクルに繋げる「RE:UNIQLO」の取り組みを推進。回収したダウンを再利用するだけでなく、ポリエステル素材のケミカルリサイクル技術の開発にも注力しています。

- BRING (日本環境設計): 独自のケミカルリサイクル技術を用いて、回収したポリエステル衣料を石油由来と同品質の原料に再生し、再び新しい服を作る「服から服をつくる®」サーキュラーエコノミーを実装しています。

こうしたリサイクル技術の進化は重要ですが、同時に、リユース市場における品質管理の重要性も増しています。アジア市場などグローバルにリユース品を展開する際には、現地での厳格な品質基準の維持が不可欠です。ジャパンクオリティを海外で実現する企業の取り組みは、リユース市場全体の信頼性を高め、消費者が安心して古着を選択できる環境を整える上で、業界全体の品質向上に大きく寄与しています。

考察と提言:私たちが構築すべきサーキュラーファッションの未来

これまでの分析を踏まえ、マイクロプラスチック問題の解決とサーキュラーファッションの実現に向けて、専門家として以下の3点を提言します。

ステークホルダー連携による包括的アプローチの必要性

この問題は、単一の企業や消費者だけの努力で解決できるものではありません。素材メーカー、アパレルブランド、小売業者、消費者、リユース・リサイクル事業者、そして政府・行政といった全てのステークホルダーが連携し、包括的に取り組むことが不可欠です。

- 企業: 製品設計段階から繊維の脱落しにくい素材を選定・開発する。修理しやすいデザインを採用し、製品回収・リユースの仕組みを構築する。

- 消費者: 購入時に製品の素材や品質を意識する。リユースを積極的に活用し、一つの衣類を長く大切に着用する。洗濯方法を工夫する。

- 政府: 洗濯機へのフィルター設置義務化など、効果的な規制を導入する。リユース・リサイクル産業を支援する政策を推進する。

品質基準の標準化とトレーサビリティの確保

リユース市場の健全な成長のためには、品質基準の標準化とサプライチェーン全体の透明性(トレーサビリティ)の確保が急務です。消費者がリユース品を新品と同様に信頼して購入できるよう、商品の状態評価やグレーディングに関する業界共通の基準を設けることが望まれます。また、ブロックチェーンなどの技術を活用し、衣類が誰によって、どのように作られ、リユースされてきたかの履歴を追跡できる仕組みを構築することも、将来的な目標として考えられます。

消費者への情報提供と行動変容の促進

最終的に変化の鍵を握るのは消費者です。しかし、多くの消費者は、自身の洗濯が海洋汚染に繋がっているという事実を知りません。企業や研究機関は、LCAデータなどを活用し、リユースがもたらす環境負荷削減効果を分かりやすく可視化し、消費者に伝える努力を強化すべきです。例えば、「このTシャツをリユースすることで、〇〇リットルの水と、〇〇kgのCO2が削減できます」といった具体的な情報を提供することが、消費者の行動変容を力強く後押しすると考えられます。

おわりに:一着の選択が未来の海を守る

ファッションと海洋マイクロプラスチック汚染という、一見すると無関係に思える二つの事象は、私たちの日常生活の延長線上で密接に結びついています。合成繊維の衣類を洗濯するという行為が、地球の裏側の海洋生態系にまで影響を及ぼし得るという現実は、現代社会の複雑な繋がりを象徴していると言えるでしょう。

しかし、悲観する必要はありません。本稿で論じたように、「リユース」という選択肢は、この複雑な問題に対するパワフルで、かつ誰もが今日から参加できる解決策の一つです。一着の衣類を長く着ること、そして新たな衣類を求める際にリユース品を選択すること。その一つひとつの小さな行動が、新規生産の抑制を通じて、未来の海に流れ込むマイクロプラスチックの総量を着実に減らしていくことに繋がります。

ファッション業界は今、リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへの大きな転換点にあります。この変革を加速させるのは、技術革新や企業の努力だけではありません。私たち一人ひとりの消費者が、自らの選択に責任を持ち、より持続可能な未来を志向することこそが、最も重要な駆動力となるのです。一着の選択が、未来の豊かな海を守る。そのことを心に留め、日々のファッションを楽しんでいただければと願っています。