執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)

近年、ファッション業界におけるサステナビリティへの移行は、もはや単なるトレンドではなく、企業の存続を左右する経営課題として認識されています。国連貿易開発会議(UNCTAD)の報告では、ファッション産業が世界の温室効果ガス(GHG)排出量のうち、国際航空業界と海運業界を合わせた量よりも多い割合を占めるとも指摘されており、その環境負荷、特にCO2排出量の削減は喫緊の課題です。この解決策の柱として「リユース(再利用)」が大きな注目を集めていますが、その効果は十分に理解されているでしょうか。

本稿では、ライフサイクルアセスメント(LCA)の視点から、衣類のリユースがもたらすCO2削減効果を定量的に分析します。国内外の最新データと事例を基に、リユースが環境に与える真のインパクトを解き明かし、消費者、企業、そして社会全体が取るべき次の一歩を提言します。

目次

ファッション業界が直面するCO2排出という現実

衣類一枚のライフサイクルと環境負荷(LCAの視点)

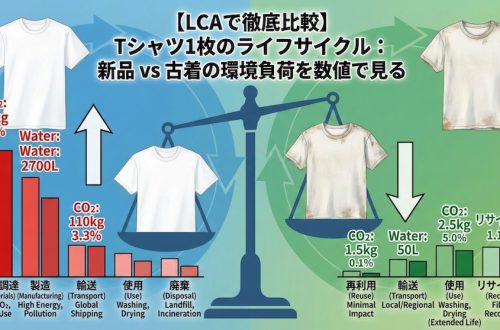

新品の衣類が私たちの手に届き、そして廃棄されるまでの全工程、すなわち「ライフサイクル」(原料調達、紡績、染色、縫製、輸送、店舗販売、消費、廃棄)でCO2が排出されます。ライフサイクルアセスメント(LCA)とは、この全段階における環境負荷を定量的に評価する手法です。

環境省の調査によれば、服1着を生産するにあたり排出されるCO2は約25.5kgと推計されています。これは、500mlのペットボトル約255本を製造する量に匹敵するとも言われています。特に注目すべきは、原材料の調達から製造段階に至るまでの工程が、ライフサイクル全体のCO2排出量の約9割を占めているという点です。この事実は、問題の根源が生産プロセスに深く根ざしていることを示唆しています。

グローバルサプライチェーンがもたらす膨大な排出量

今日のファッション産業は、グローバルな分業体制によって成り立っています。綿花などの原材料は特定の国で栽培され、中国や東南アジアで紡績・縫製され、そして世界中の消費国へ輸送されます。この複雑で長大なサプライチェーンが、CO2排出量を増大させる一因となっています。

マッキンゼー・アンド・カンパニーのレポートによると、2018年時点でファッション業界は年間21億トンのGHGを排出しており、これは世界全体の排出量の4%に相当すると分析されていました。より最近の国連のデータでは、ファッション業界のGHG排出量は合計で12億CO2トン相当にのぼるとも報告されています。このように、私たちが日常的に身に着ける衣類が、地球環境に大きな負荷をかけている現実は、各種データによって裏付けられているのです。

リユースによるCO2削減効果の定量分析

「新品を買わない」という選択のインパクト

本稿の核心は、リユースがもたらす環境負荷削減効果の定量的な評価にあります。リユースとは、すなわち「新品衣類の製造を1回分抑制すること」と定義できます。前述の通り、衣類のライフサイクルにおけるCO2排出は製造段階に集中しているため、この工程を回避することの意義は極めて大きいと考えられます。

環境省は、服一着が廃棄されずに再利用されることで、約0.5kgのCO2が削減されると試算しています。これは、新品の製造から廃棄までのライフサイクル全体で排出されるCO2の一部を、リユースによって直接的に削減できることを示しています。ある研究では、新品の綿ワンピース(約0.5kg)を古着で代替した場合、1回着用あたりのCO2排出量が約67%削減されるという試算もあり、リユースの有効性が多角的に示されています。

日本市場全体におけるリユースの削減ポテンシャル

個々の選択がもたらす効果は、市場全体で見ることで、そのインパクトの大きさがより明確になります。

国内リユース市場の現状

2020年時点で、日本国内で一年間に手放される衣類のうち、リユースされるのは約15万トンと推計されています。

市場全体のCO2削減貢献量

このマクロな数値に、前項で示した1着あたりの削減効果を掛け合わせることで、現在のリユース市場が社会全体でどれほどのCO2削減に貢献しているかを概算できます。

個人の行動が集積することで、社会全体の環境負荷低減に大きく貢献できるポテンシャルが、ここにはっきりと示されています。実際に、2023年の国内ファッションリユース市場は1兆1,500億円規模にまで成長しており、今後も拡大が見込まれることから、その環境貢献への期待はますます高まっています。

定量分析における注意点と課題

専門家として、分析の限界と多面的な視点を提供することも重要です。リユースには、回収後の輸送、クリーニング、保管といったプロセスが伴い、そこでもエネルギーが消費されCO2が排出されます。

しかし、複数のLCA研究が示唆しているのは、これらの負荷を考慮してもなお、新品を製造するプロセスと比較すれば、リユースの環境優位性は揺るがないという点です。また、衣類の素材(例:綿、ポリエステル)によって製造時の環境負荷は大きく異なるため、削減効果も一様ではないという分析の複雑さも認識しておく必要があります。今後の研究では、より精緻な素材別・プロセス別のLCAデータの蓄積が課題となります。

CO2削減を加速させる国内外の先進事例

【海外事例】欧州におけるサーキュラーエコノミー政策とビジネスモデル

欧州、特にフランスの動向は、サーキュラーエコノミーへの移行を国策として推進する上で重要な示唆を与えてくれます。

フランスの循環経済法

2020年に公布され、2022年1月から施行されたこの法律は、企業が売れ残った新品の衣類を廃棄(焼却や埋め立て)することを原則として禁止しました。違反した企業には罰金が科され、代わりに寄付やリサイクルが義務付けられています。

政策による市場活性化

この法律は、単に廃棄を禁じるだけでなく、生産者拡大責任(EPR)の考え方に基づき、リユースやリサイクルを促進する社会システムの構築を目指すものです。これにより、プラットフォーム企業と行政が連携し、リユースを前提としたビジネスモデルが活性化しています。

個々の企業の努力だけでなく、こうした政策による後押しが、社会全体の変革にいかに重要であるかが示唆されています。

【国内事例】LCA導入と情報開示による企業価値向上

日本国内でも、環境負荷の定量化と情報開示に先進的に取り組む企業が登場しています。

CFCL(シーエフシーエル)

日本のファッションブランドとしてはいち早く、製品ごとのCO2排出量をLCAに基づき算出し、公開しています。これは、企業の透明性を高め、環境に対する責任ある姿勢を消費者に示す画期的な取り組みです。

バリュエンスホールディングス

リユース事業を展開する同社は、自社事業を通じて創出された年間のCO2削減貢献量を「リセールインパクト」として算出し、サステナビリティレポートで公表しています。2024年度(2023年9月~2024年8月)の試算では、CO2排出削減貢献量は531万トンに上ると報告されています。

このような透明性の高い情報開示は、環境意識の高い消費者やESG投資家からの評価を高め、直接的に企業価値の向上に繋がる重要な戦略であると考えられます。

考察:リユースの価値を最大化するための専門家提言

これまでの分析を踏まえ、リユースの価値を社会全体で最大化するために、以下の3点が重要であると考えられます。

1. 「長く着る」文化の再構築とビジネス機会

CO2削減の観点からは、リユースだけでなく、一つの衣類を長く着用すること自体が極めて重要です。環境省のデータによれば、今ある服を現在よりも1年長く着るだけで、日本全体として4万トン以上の廃棄量削減に繋がるとされています。

この「長期着用」を促進するため、リペア(修繕)やアップサイクル(創造的再利用)を軸とした新しいビジネスモデルの構築が期待されます。これを社会に根付かせるためには、消費者の意識変革を促す継続的な啓発活動が不可欠です。

2. デジタル技術によるトレーサビリティの確立

製品の素材、製造工程、CO2排出量といった情報を、QRコードやNFCタグを用いて追跡可能にする「デジタルプロダクトパスポート(DPP)」の導入が、欧州を中心に進められています。EUでは2027年までにファッションアイテムへのDPP導入が義務化される予定です。

この仕組みは、サプライチェーン全体の透明性を飛躍的に高め、リユース品の価値を客観的に評価する基盤となります。消費者は、より多くの情報に基づき、納得感を持って環境配慮型の選択ができるようになると期待されます。

3. 企業が取り組むべき「リユースを前提とした製品設計」

これからのファッション企業には、製品の企画・設計段階から、リユースやリサイクルがしやすいデザイン(例:単一素材の使用、分解しやすい構造)を取り入れることが求められます。これは「サーキュラーデザイン」と呼ばれる考え方であり、製品のライフサイクル全体での環境負荷を最小化する上で不可欠です。

このアプローチは、環境規制への対応という側面だけでなく、企業の持続的な競争優位性を構築する上での根幹的な戦略となるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q: リユース品を輸送する際のCO2が気になりますが、それでも環境に良いのですか?

A: はい、その通りです。リユースに伴う輸送やクリーニングでもCO2は排出されます。しかし、新品を製造する際の膨大なエネルギー(原料調達、紡績、染色、縫製など)と比較すると、リユースのプロセス全体のCO2排出量は大幅に少なくなります。複数のLCA研究が、輸送等を考慮してもなおリユースの環境優位性を示しています。

Q: ファストファッションの服をリユースすることに意味はありますか?

A: 意味はあります。どのような価格帯の服であれ、廃棄・焼却されればCO2が排出されます。それを回避し、誰かが再着用することで新品の購入を1回抑制できれば、その分の環境負荷削減に繋がります。重要なのは、製品の価格ではなく、その資源をいかに長く循環させるかという視点です。

Q: 企業がリユース事業に取り組むメリットは何ですか?

A: 主に3つのメリットが考えられます。1つ目は、環境配慮への取り組みとして企業イメージとブランド価値が向上すること。2つ目は、新たな顧客層(環境意識の高い層や若年層)の獲得。3つ目は、製品のライフサイクル全体に関与することで、顧客との長期的な関係を構築できる点です。

Q: 衣類のリサイクルとリユースはどう違うのですか?

A: リユースは製品をそのままの形で再利用することです。一方、リサイクルは製品を一度原料に戻し、新たな製品の材料として再資源化することを指します。一般的に、製品の形を維持するリユースの方が、原料に戻すためのエネルギー消費が少ないため、環境負荷が低いとされています。

Q: 個人として、最も効果的にCO2削減に貢献できるアクションは何ですか?

A: まずは今お持ちの服を1年でも長く大切に着ることです。そして、不要になった服は安易に捨てずに、フリマアプリやリユースショップを活用して次の使い手に繋ぐこと。新しく服を買う際には、本当に必要か考え、選択肢の一つとしてリユース品を検討することが、効果的なアクションと言えるでしょう。

まとめ

本稿では、データに基づき、ファッションにおけるリユースが持つCO2削減効果を定量的に分析しました。衣類1着のリユースは、新品の製造を抑制することで、確実に環境負荷を低減させます。そのインパクトは、個人レベルの小さな選択から、市場全体、そして地球規模の課題解決にまで繋がる大きなポテンシャルを秘めています。

しかし、その価値を最大化するためには、私たち消費者の意識変革はもちろん、企業によるリユースを前提とした製品設計や情報開示、そして社会全体で循環を支えるシステムの構築が不可欠です。リユースを単なる「中古品売買」ではなく、持続可能な未来への「責任ある投資」と捉え、データに基づいた賢明な選択を共に進めていきましょう。