執筆者:田中 美穂(株式会社サステナブル・ファッション・ラボ 代表取締役 / 早稲田大学商学学術院 客員研究員)

近年、ファッション業界では「サステナブル」「エコ」といった言葉が溢れていますが、その主張は本当に信頼できるのでしょうか。企業の環境配慮を装った見せかけの行為、「グリーンウォッシュ」は、環境意識の高い消費者を惑わせる深刻な問題です。

本記事では、サステナブルファッション研究の第一線で活動する専門家として、データと国際的な視点に基づき、企業の「エコ」が本物かを見抜くための3つの本質的な視点を解説します。表面的な言葉に惑わされず、真に持続可能な選択をするための羅針盤を、この記事で手に入れてください。

【この記事の結論】グリーンウォッシュを見抜く3つの視点

- 視点1:科学的根拠はあるか?

「エコ」の主張に、LCA(ライフサイクルアセスメント)のような客観的で具体的な数値データが伴っているかを確認する。- 視点2:透明性は確保されているか?

原料の調達先から生産工場リストまで、サプライチェーンの情報をどこまで追跡・公開しているかを見る。- 視点3:ビジネスモデルは循環型か?

修理サービスや製品回収など、使い捨てを前提としない「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行を目指しているか評価する。

目次

グリーンウォッシュとは?ファッション業界で問題視される背景

グリーンウォッシュの定義と「7つの罪」

まず、基本となる定義から確認しましょう。「グリーンウォッシュ」とは、「グリーン(環境に配慮したイメージ)」と「ホワイトウォッシュ(ごまかす、うわべを飾る)」を組み合わせた造語です。 企業が環境に配慮しているかのように見せかけ、実態が伴っていない場合に用いられます。

カナダの調査会社Terrachoiceは、グリーンウォッシュの典型的な手口を「7つの罪」として分類しており、これは国際的な指標として広く認知されています。

グリーンウォッシュの7つの罪

- 隠れたトレードオフの罪: 特定の側面(例:リサイクル素材の使用)のみを強調し、他の重要な環境負荷(例:製造時の大量の水使用)を隠蔽する。

- 証明しないことの罪: 「環境にやさしい」といった主張に対して、信頼できる第三者機関の認証などの具体的な証拠を提示しない。

- あいまいさの罪: 「天然由来」「エコフレンドリー」など、定義が広く、消費者に誤解を与えかねない曖昧な言葉で表現する。

- 偽りのラベル崇拝の罪: 第三者機関による認証と見せかけた、企業独自の偽のラベルを作成・使用する。

- 無関係の罪: たとえ真実であっても、製品選択とは無関係な環境主張を行う(例:法律で禁止されている化学物質を「不使用」とアピールする)。

- 「まし」という罪: 業界全体が環境負荷の高い中で、相対的に「まし」なだけであり、本質的な解決にはなっていないものを過剰にアピールする(例:「オーガニックなたばこ」)。

- うそをつく罪: 明確に虚偽の情報で環境配慮を主張する。

これらの手口を知ることは、企業の主張を批判的に吟味するための第一歩となります。

なぜ今、ファッション業界でグリーンウォッシュが多発するのか

ファッション業界でグリーンウォッシュが問題視される背景には、業界が抱える構造的な課題が存在します。国連貿易開発会議(UNCTAD)は、ファッション業界を「世界で2番目の汚染産業」と指摘しています。

実際に、データは業界の環境負荷の大きさを明確に示しています。

| 環境負荷項目 | データ | 出典 |

|---|---|---|

| 温室効果ガス排出量 | 全世界の排出量のうち、国際航空業界と海運業界を合わせた量よりも多い。 | Ellen MacArthur Foundation (2017) |

| 水消費量 | 年間930億立方メートル。500万人の生活用水に相当。 | Ellen MacArthur Foundation (2017) |

| 水質汚染 | 世界の工業用水汚染の約20%は、繊維の染色や処理に起因。 | Ellen MacArthur Foundation (2017) |

このような状況下で、消費者のサステナビリティへの関心は世界的に高まっています。Zalandoによる2021年の調査では、消費者の60%がファッションブランドの透明性を重視すると回答しました。 このような消費者の意識変化は、企業にとって大きなプレッシャーとなります。市場での競争力を維持するために「エコ」や「サステナブル」といった訴求が不可欠となる一方で、ビジネスモデルの根本的な変革には時間とコストを要します。このギャップが、実態の伴わない安易な環境アピール、すなわちグリーンウォッシュを生み出す土壌となっていると考えられます。

国内外の規制動向:厳格化する国際基準

グリーンウォッシュの蔓延に対し、国際社会は法規制の強化へと動いています。特に欧州(EU)の動きは先進的です。

EUでは2024年2月、グリーンウォッシングを禁止する「グリーン転換消費者指令」が採択されました。 これにより、「環境にやさしい」「エコ」といった根拠のない曖昧な表現の使用が原則禁止となります。 さらに、より具体的な立証責任を企業に課す「グリーンクレーム指令」も審議が進められており、成立すれば企業は環境主張を行う際に、独立した第三者による事前の検証が求められることになります。

英国でも、競争・市場庁(CMA)が2021年に「グリーン・クレーム・コード」を公表しました。 これは、環境に関する主張が「真実かつ正確であること」「製品の全ライフサイクルを考慮すること」「立証されていること」など6つの原則を満たすべきだとするガイドラインです。

一方、日本ではグリーンウォッシュを直接取り締まる専門の法律はまだありません。しかし、根拠のない優良性を謳う表示は「景品表示法」の「優良誤認表示」に該当する可能性があります。 実際に2022年、消費者庁は「生分解性プラスチック」製品について、十分な根拠がない表示を行ったとして複数の事業者に対し措置命令を出しました。 このように、日本においても企業の環境に関する説明責任は、法的なリスクとして認識され始めています。

【専門家が解説】グリーンウォッシュを見抜くための3つの視点

表面的な言葉に惑わされず、企業の取り組みの本質を見極めるためには、より深く、構造的な視点が必要です。ここでは研究者およびコンサルタントとしての知見から、特に重要と考える3つの視点を解説します。

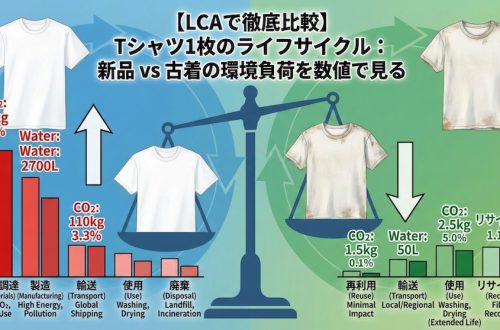

視点1:科学的根拠はあるか?- ライフサイクルアセスメント(LCA)で評価する

「環境にやさしい素材」という言葉だけでは不十分です。その主張を裏付ける客観的で定量的なデータ、特にライフサイクルアセスメント(LCA)の有無が、企業の信頼性を測る重要な指標となります。

LCAとは、ある製品の原料調達から製造、輸送、使用、そして最終的な廃棄・リサイクルに至るまでの全段階(ライフサイクル)において、環境にどのような影響を与えているかを科学的に評価する手法です。 これにより、例えばCO2排出量や水消費量といった環境負荷を具体的な数値で把握することが可能になります。

LCAで評価される主な項目

- 温室効果ガス排出量(カーボンフットプリント)

- 水消費量

- エネルギー消費量

- 資源枯渇への影響

- 富栄養化、酸性化など生態系への影響

LCAデータを自主的に算出し、公開している企業は、自社の環境負荷を客観的に把握し、それに基づいて改善努力を行おうとする誠実な姿勢があると考えられます。日本では、CFCLがファッションブランドとしてはいち早くLCAを導入し、製品ごとのCO2排出量を公表するなどの先進的な取り組みを行っています。

私たち消費者は、「なぜ環境にやさしいと言えるのか?」という問いを持ち、その根拠としてLCAのような科学的データが示されているかを確認する姿勢が重要です。

視点2:透明性は確保されているか?- サプライチェーンを追跡する

「誰が、どこで、どのようにしてこの服をつくったのか」―この問いに企業がどこまで答えられるかは、その企業の倫理観と責任感を示すリトマス試験紙と言えます。ファッション業界のサプライチェーンは、原料生産、紡績、染色、縫製など多段階にわたり、地理的にも広範囲に及ぶため、全体像の把握が極めて困難です。

この複雑で不透明なサプライチェーンの末端では、強制労働や児童労働といった人権問題、不適切な化学物質の使用や排水による環境汚染といった問題が依然として存在します。

真にサステナブルな企業は、この「透明性(Transparency)」の確保に積極的に取り組んでいます。具体的には、以下のような情報を開示しているかどうかがチェックポイントとなります。

- 原料の調達先: オーガニックコットンやリサイクル素材の原産地、認証の有無など。

- 生産工場リスト: 縫製工場や染色工場の名称、住所などを公開しているか。

- 労働環境: 工場で働く人々の労働条件や安全が、第三者機関によって監査されているか。

- 使用化学物質: 製品に使用される染料や化学物質が、環境や人体に安全なものであることを示す認証(例:エコテックス®)を取得しているか。

近年では、ブロックチェーンやRFIDといったトレーサビリティ技術を活用し、製品一つひとつの生産履歴を消費者が追跡できる仕組みを導入する企業も現れています。 サプライチェーンの透明性を高めることは、環境・社会両面での責任を果たす上で不可欠であり、企業の姿勢を見極めるための重要な鍵となります。

視点3:ビジネスモデルは循環型か?- サーキュラーエコノミーへの貢献度を測る

単発の「エコ商品」を販売しているだけでは、企業の取り組みとしては不十分かもしれません。より本質的なのは、企業全体のビジネスモデルが「つくって、使って、捨てる」という一方通行の線形経済(リニアエコノミー)から脱却し、サーキュラーエコノミー(循環型経済)へと移行しようとしているかです。

サーキュラーエコノミーとは、製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物をなくすことを目指す経済システムです。 ファッション業界においては、以下のような取り組みが評価の指標となります。

- 長寿命設計: 流行に左右されず、長く使える普遍的なデザインか。丈夫で修理しやすい構造になっているか。

- 修理・メンテナンス: 破損した際に修理を受け付けるサービスを提供しているか。(例:Patagoniaの修理サービス)

- 回収・リサイクル: 使用済みの自社製品を回収し、新たな製品の原料として再資源化する仕組みがあるか。(例:ユニクロのRE.UNIQLO)

- リセール・シェアリング: 中古品の販売(リセール)やレンタル、サブスクリプションといった、製品を所有せずに利用するサービスを展開しているか。

これらの取り組みは、企業のビジネスモデルそのものをサステナブルな形に変革しようとする強い意志の表れです。一部分だけを取り繕うグリーンウォッシュとは一線を画す、本質的な変化であると言えるでしょう。

賢い消費者になるために私たちができること

企業のグリーンウォッシュを見抜き、真に持続可能なファッションを支援するためには、私たち消費者一人ひとりの行動が重要となります。

情報源を確認する:信頼できる認証ラベルと第三者機関

企業の自己申告だけでなく、客観的な基準で評価された情報を参考にすることが有効です。特に、信頼性の高い国際的な第三者認証ラベルは、製品選択の際の重要な手がかりとなります。

- GOTS (Global Organic Textile Standard): オーガニックテキスタイルの世界基準。原料がオーガニックであるだけでなく、加工から製造、流通の全工程で環境的・社会的な基準を満たしていることを証明します。

- エコテックス® スタンダード100: 350種類以上の有害化学物質を対象に分析試験を行い、安全性が確認された製品にのみ与えられる認証。健康への配慮を示す指標です。

- FSC® (Forest Stewardship Council®): 森林管理協議会による認証。木材を原料とするレーヨンなどの再生繊維が、環境・社会・経済の基準を満たして管理された森林から生産されていることを示します。

これらの認証は、厳格な基準と第三者による監査に基づいているため、企業の曖昧な自己宣言よりもはるかに信頼性が高い情報源です。

「長く使う」を前提に選ぶ:購入前の思考習慣

最もシンプルかつ効果的な環境貢献の一つは、一つの服をできるだけ長く着ることです。英国のNPO、WRAPの調査によると、衣服の着用期間をわずか9ヶ月間延長するだけで、その製品のカーボンフットプリント、水消費量、廃棄物量をそれぞれ20〜30%削減できるとされています。

衝動的に購入するのではなく、一度立ち止まって考える習慣を身につけることが重要です。

- 本当に必要か?: 自分のクローゼットにある服を思い浮かべ、本当にこの一枚が必要かを問い直す。

- 長く使えるか?: 一時的なトレンドに流されていないか。品質は高く、手入れをしながら長く愛用できるデザインか。

- 着回しはできるか?: 手持ちの服と合わせて、様々なコーディネートが可能か。

購入の意思決定プロセスに、このような「長く使う」という視点を加えることが、結果的に大量生産・大量廃棄という業界構造へのささやかな、しかし確実な抵抗となります。

企業と対話し、変化を促す

私たち消費者は、単なる製品の受け手ではなく、市場を構成する重要な「ステークホルダー(利害関係者)」です。消費者としての声を企業に届けることは、企業の透明性を高め、業界全体の変革を促す力になります。

店舗のスタッフに製品の生産背景について質問する、企業のウェブサイトやSNSを通じてサステナビリティに関する問い合わせをする、といった小さなアクションが、企業側に「消費者は見ている」という意識を持たせます。ポジティブな取り組みを行っている企業を応援し、不誠実な企業に対しては疑問を呈する。こうした消費者からのフィードバックの積み重ねが、より誠実でサステナブルなファッション業界を形づくっていくのです。

よくある質問(FAQ)

Q: グリーンウォッシュと疑われる企業の具体例はありますか?

A: 過去には、H&Mの「コンシャスコレクション」が、リサイクル素材の使用率など具体的な根拠が不十分であるとしてノルウェー消費者庁から指摘を受けた事例があります。 このように、曖昧な表現やデータに基づかない主張はグリーンウォッシュと見なされる可能性があります。重要なのは、個別の企業を断罪することではなく、私たち消費者が客観的な事実に基づいて判断する目を持つことです。

Q: 「サステナブル素材」と書かれていれば信頼できますか?

A: 必ずしもそうとは言えません。例えば、リサイクルポリエステルでも、そのリサイクルプロセスで多くのエネルギーを消費する場合があります。重要なのは、素材単体だけでなく、製品のライフサイクル全体での環境負荷(LCA)や、サプライチェーンの透明性が確保されているかです。信頼できる第三者機関の認証があるかどうかも一つの判断基準になります。

Q: 小さなブランドや新興ブランドの取り組みは、どう評価すれば良いですか?

A: 小さなブランドは、大手のように詳細なLCAデータを公開するのが難しい場合があります。その場合、創設者の理念やストーリー、素材の調達先や生産背景を丁寧に説明しているか、修理サービスや製品回収の仕組みがあるかなど、企業の姿勢や透明性を重視して評価することが有効です。彼らの挑戦を応援することも、サステナブルなファッション市場を育てる上で重要です。

Q: グリーンウォッシュとSDGsウォッシュの違いは何ですか?

A: グリーンウォッシュが環境面での見せかけの活動を指すのに対し、SDGsウォッシュはより広範で、SDGs(持続可能な開発目標)の17のゴールのうち、自社に都合の良い部分だけをアピールし、本質的な課題解決に取り組んでいない状態を指します。 両者は密接に関連しており、根底には「実態の伴わないアピール」という共通の問題があります。

Q: 日本でグリーンウォッシュを規制する法律はありますか?

A: 日本にはグリーンウォッシュを直接取り締まる専門の法律はありませんが、根拠のない優良性を謳う表示は「景品表示法」の「優良誤認表示」にあたる可能性があります。 しかし、欧米に比べて規制はまだ緩やかであるのが現状であり、消費者自身が見抜く力を持つことがより一層重要になっています。

まとめ

企業の「エコ」な主張が本物かどうかを見抜くためには、表面的な言葉に惑わされず、その背景にある事実を捉える視点が不可欠です。本記事で提示した「①科学的根拠(LCA)」「②透明性(サプライチェーン)」「③ビジネスモデル(サーキュラーエコノミー)」という3つの視点は、そのための強力なツールとなります。

私たち消費者が賢明な選択を積み重ねることが、企業の誠実な取り組みを後押しし、ファッション業界全体の持続可能な未来を創造する原動力となります。まずは一つの製品から、その背景に目を向けることから始めてみませんか。